지금껏 아파트라는 곳에 살아본 햇수는 2년 조금 넘는다. 그것도 가장 최근 일이다. 지금 아파트에 살고 있다. 서울에서 아파트는 가장 대표적인 도시 주거 형태임을 누구도 부정할 수 없을 것이다. 내 과거 얘기부터 하자면, 부산에서 자랐다. 좁은 골목길이 얼기설기 있고 그 골목길에서 계단을 통해 다시 골목길로 들어가야 집 대문이 나오는 동네였다. 지금 생각해보면 어찌 그런 곳에 건축 허가가 났는지 신기할 따름이다. 도로도 없고 좁은 계단투성이지만 그 길에 다닥다닥 붙어 있는 주택들 사이에서도 문을 열고 집 안쪽으로 들어서면 부산 앞바다의 전경이 시원하게 펼쳐졌다.

초등학교부터 고등학교 때까지 지낸 집은 2개 층의 다가구 주택이었다. 요즘 도시에서 새로 지은 세련된 다가구 느낌은 전혀 아니었다. 경사지 단독주택을 이리저리 억지로 쪼개고 쪼개 다섯 집을 만든 뒤 세를 준 것이다. 억지로 만든 공동주택이다 보니 프라이빗한 느낌보다는 더불어(?) 사는 느낌이 강했다. 박스 형태의 집이었으나 네모반듯한 것은 아니었다. 1층과 2층 진입 동선이 달랐으며 부산의 가파른 지형 위에 자리해 1층은 골목 계단을 통해 내려가야 진입할 수 있었고, 2층은 그 계단을 내려가기 전 골목에서 다섯 계단 정도를 올라야 대문으로 진입할 수 있었다. 지금 생각해보면 신기한 집이다. 집 안 계단 역할을 골목 계단이 대신하고 있었던 것이다. 그때는 너무 자연스럽게 또 아무렇지 않게 생각했다. 그건 아마도 길 건너편 집도 그러했고 주변 집들이 내부 계단 없이 2층과 이어지는 것을 많이 봤기 때문일 것이다. 지금과는 다르게 주택들을 쪼개서 많은 세입자를 받다 보니 골목길과 집의 경계가 그렇게 확실하지 않았던 것이 아닌가 생각된다.

집 현관문을 열면 마당이었고, 이웃이 지나는 것이 보였다. 앞집의 옥상이 보였으며, 여름에는 마당에 돗자리를 깔고 잠을 자기도 했다. 또 옥상에서는 여름에 텐트를 치고 동네 친구들과 캠핑을 즐기기도 했는데, 부산 밤바다가 한눈에 들어오는 정말 기막힌 풍경이 펼쳐지는 잠자리였다. 전망만 따진다면 호텔 펜트하우스 정도는 됐을 것이다. 건축하며 집에 대한 여러 생각을 해본다. 그때마다 어린 시절 그 동네 골목을 돌아다니며 이 집 저 집에서 보았던 풍경과 마당, 옥상의 공간이 떠올라 많은 건축적 영감을 얻곤 한다. 반면 서울 아파트에서 마주하는 풍경은 위로 오르면 오를수록 좋아진다. 그렇지 않으면 앞 동 거실 또는 주방 정도가 보이는 것 같다. 쾌적한 조망권을 누리려면 경제적인 대가를 지불해야 하고 조망을 포기한다면 조금 저렴하게 넓은 실내 공간을 가질 수 있다.

설계사무실을 운영하며 단독주택 의뢰를 많이 받는다. 단순히 비용으로 자신이 살 집을 이야기하는 사람이 있는가 하면, 방의 개수나 면적으로 집을 이야기하는 사람도 있다. 재밌는 것은 대부분의 클라이언트가 아파트에 살고 있어서, 아파트가 너무 답답하다 이야기를 하지만 단독주택을 의뢰하러 왔음에도 많은 부분 아파트화하길 원한다는 것이다. 내가 서울의 아파트에 살면서 느낀 것은 너무나 편리하다는 것이다. 안전하고 주차하기 편하고 비가 오나 눈이 오나 물 한 방울 젖지 않고 차를 타고 이동할 수 있다. 그리고 입주민만 이용할 수 있는 놀이터와 산책로가 단지 안에 있어 산책과 운동도 할 수 있다. 울타리는 아주 견고해서 외부에선 쉽사리 아파트 단지에 들어오지 못하니 마음도 편하다. 집으로 통하는 길은 다른 누구의 방해도 받지 않는 형태를 취하고 있다. 그런 점에서 아파트라는 집은 거대하고 많은 사람이 살지만 아주 개인적이고 비사회적인 구조를 갖는다.

한 번은 지금 내가 살고 있는 아파트를 로드뷰로 보다 재미있는 점을 발견했다. 아파트가 들어서기 전 예전 동네 로드뷰가 사라지지 않고 서비스되는 것이었다. 자연스레 지금의 모습과 비교하게 되었다. 주택 밀도는 굉장히 높아졌고 이전보다 더 많은 사람들이 이 동네에 살고 있는 것은 분명했다. 길은 비워지고 녹지도 훨씬 많이 늘었다. 선택된 대지에 도시락 쌓듯 집을 차곡차곡 올렸기에 땅의 활용도는 아마도 탁월하게 개선되었을 것이다.

그러나 아이러니하게도 길이었을 때보다 공원이 된 공용 마당은 쓰임이 줄었고, 동네에 거주하는 사람은 예전보다 늘었지만 거리에서 지나가는 사람을 마주하기는 힘들어졌다. 아파트는 많은 사람들에게 편리함을 안겨주었지만, 사람과 사람이 만나고, 외부와 마주할 기회는 박탈해갔다.

도시락 같은 집에서의 풍경은 보이기는 하지만 만질 수는 없는 것이고, 들리기는 하나 느낄 수 없는 것이다. 비가 내리는 것, 바람이 부는 것을 집에서 느껴보고 싶다는 생각을 자꾸만 하게 된다. 그건 유년 시절 경험에서 기인한 것이다. 마당을 나가면, 창문을 열면 자연을 만지고 느낄 수 있었다. 그 향수 때문이리라.

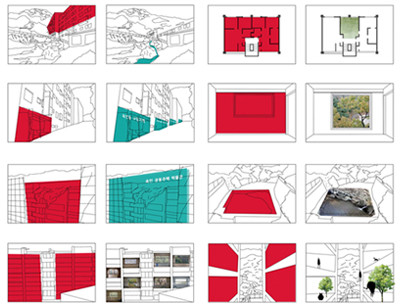

인구가 줄어든 미래, 서울에 비워진 도시의 아파트를 그려본다. 비워진 아파트는 많아졌고 공간의 여유는 늘어났다. 꽉 차 있던 옆집이 우리 집 마당이 되고, 정원이 되고, 때로는 상가가 되기도 하는 재미있는 상상을 해본다. 복도식 아파트는 또 하나의 길이 되고 여러 갈래 새롭게 만들어진 동선이 아래위로 겹치면서 골목길로 변한다. 어떤 아파트는 시장으로 변하고 또 다른 아파트는 공원으로, 도시 농장으로 변한다. 장벽 같던 도시의 아파트들은 어느새 여기저기 다른 색채를 띤다. 사람들을 통해 비워지고 덧입고 변화한다.

마주 선 다른 동의 아파트 곳곳에 나무가 뻗어 나와 있고 사람들은 예전엔 누군가가 살고 있었던 그 공간을 테라스로, 외부 공간으로 휴식처로 쓴다. 멀리 캠핑장에 가지 않아도 텐트를 칠 수 있으며 층간 소음은 더 이상 걱정거리가 아니다. 아이들은 골목으로 변한 아파트 복도를 뛰어다니고 103동 1301호에서 별을 바라본다. 어른들은 3층 302호에서 필라테스를 하며 5층 502호 탁구장에서는 탁구를 친다. 103동의 사람들이 정말 한 동네 사람들로 마주할 수 있는 환경이 조성되는 것이다.

외부인의 출입을 막던 담장과 경계는 허물어지고 자연스러운 길이 형성된다. 입주민을 위해 만든 공용 시설과 정원은 이제 동네 사람들이 공유하는 공원이 되고 마을 어른들이 편히 쉴 수 있는 쉼터가 된다. 동네를 이어주던 예전 길들이 다시 생겨나고 비워진 주차 공간은 함께 쓸 수 있는 동네 주차장으로 변한다. 사람들은 이제 더 이상 아파트를 재태크 수단이나 돈으로 생각하지 않는다. 자신이 살아가는 무대이자 진정한 집의 모습이 서울의 아파트에 새겨진다.

우리는 언제쯤 풍성한 삶이 가득 찬 공간에서 살아갈 수 있을까. 낭만 가득한 서울의 아파트는 과연 미래에 만날 수 있을까. 지금 서울의 아파트가 청년에게는 경험할 수 없는 판타지 같은 이야기라면 미래엔 획일적인 아파트의 공간 변화를 통해 새로운 삶의 판타지가 그곳에서 피어나길 기대해본다.

WORDS&ILLUSTRATION 고영성 (포머티브건축사사무소 소장)

<아레나옴므플러스>의 모든 기사의 사진과 텍스트는 상업적인 용도로 일부 혹은 전체를 무단 전재할 수 없습니다. 링크를 걸거나 SNS 퍼가기 버튼으로 공유해주세요.

KEYWORD