“늘 생각한다. 동료들을 모으고 싶다는 꿈은 있지만 항상 고민이었다. 어떻게 모집을 해야 하나? 모집 공고를 내야 하나? 꿈만 꾸다가 요즘 조금씩 모이는 것 같다. 첫 번째 크루는 규선이 형이다. 매니저라고는 하지만 개그 아이디어도 많이 내주고, 나의 크루이자 동료다.”

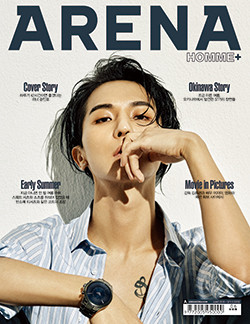

요즘 <전지적 참견 시점>를 통해 유병재가 ‘낯가리고 수줍음 많은 성격’임을 알게 됐다. 근데 진짜인가? <SNL 코리아>나 SNS에서 본 유병재는 전혀 그렇지 않던데?

원래 성격 그대로 방송에 나가는 거다. 그런데 오해하는 분들이 꽤 많다. 극도로 낯을 가리는 모습이 방송에 나가니까, ‘주작질 하지 말라’는 얘기하는 거 다 알고 있다. 가장 많이 듣는 질문이 “그렇게 낯을 가리는데 어떻게 방송을 하고 코미디 공연을 할 수 있냐?”는 거다. TV에 나와서 한마디도 안 하고 조용히 있는 건 일하는 자세가 아니니까, 감정노동이라 생각한다. 오히려 또 공감해주는 분들도 있다. “나도 병재 씨랑 비슷한 성격이라 더 반갑고, 또 힘이 된다”는 말도 해주신다. 그분들이 적극적으로 이런 오해를 풀어주셨으면 좋겠는데 다들 낯을 가리다 보니 오해가 쌓여가고 있는 실정이다.

성격과 직업이 꼭 맞아떨어지진 않는 것 같다. 나도 낯선 사람 만나는 게 불편해서 새침한 편인데, 잡지 에디터를 하고, 생전 처음 보는 유병재와 이야기를 하고 있다.

나는 원래 사람 만나는 걸 극도로 어려워했다. 그래서 사람 만나는 아르바이트는 잘 안 했다. 과외도 1:1로만 했고 그룹 과외는 절대 피했다. 사람을 대할 때는 나 스스로에게 굉장히 많은 허락이 필요하다. ‘지금 내가 이 얘기를 해도 되나?’ ‘나중에 해야 하나?’ ‘전화번호는 언제 물어볼까?’ 이렇게 나 자신의 허락을 겹겹이 받아야만 가능하다.

그런데 사실 방송을 하다 보면 낯선 사람들 엄청 많이 만나지 않나?

그건 다르다. 촬영할 때는 명분이 있으니까 괜찮다. 예를 들어 내가 어떤 이야기를 시작하면, ‘카메라가 나를 찍고 있으니까 말하는 거야’라는 허락이 떨어진 상태라서 가능하다. 근데 이해 못하는 분들이 참 많다.

넷플릭스에서 유병재의 스탠드업 코미디 시리즈를 볼 수 있다. 사실 그것 보고 만나자고 한 거다. 대단한 일 아닌가? 한국의 스탠드업 코미디를 전 세계 사람들이 시청할 수 있다니.

한국 스탠드업 코미디 공연의 명맥이 거의 끊기다 보니, 나도 유튜브로 해외 공연을 찾아보곤 했다. 영어를 썩 잘하진 못하니까 자막 있는 것만 봤다. 가장 흔하게 접한 것이 루이스 C.K.나 크리스 록의 공연 클립들이다. 그러다 우연치 않게 넷플릭스에 들어가 봤는데, 아예 스탠드업 코미디 장르 섹션이 있더라고. 신세계다 싶었다. 소비자 입장에서 코미디 쇼를 즐겨 보다가, 내 쇼가 업로드되니까 진짜 신기했다. 기쁜 일이다.

<유병재의 블랙 코미디>에 이어 <B의 농담>까지 올렸다. 이 공연을 해외에 있는 사람들도 넷플릭스를 통해 볼 거다. 대본을 쓸 때 좀 더 글로벌한 주제를 찾진 않았나?

약간 주제넘게 처음 대본을 쓸 때 글로벌한 소재를 찾았다. 이를테면 채식주의자 같은, 한국뿐 아니라 다른 나라 사람들도 공감할 수 있는 것을 찾으려고 노력했다. 그런데 사실 현장에서 터지지 않으면 공연이 힘을 받지 못하니까, 한국 관객을 재미있게 해주는 것이 우선이었다.

그런데 꼭 미국에서 나고 자라지 않았어도 크리스 록의 이야기에 웃을 수 있다. 반대로 생각하면 유병재가 브라질 사람을 웃길 수도 있다는 얘기다.

언어의 장벽을 가장 넘기 힘든 장르가 코미디다. 언어를 뛰어넘으려면 찰리 채플린이나 버스터 키턴처럼 행위로 웃겨야 한다. ‘옹알스’ 선배들이 그런 경우겠지. 하지만 스탠드업 코미디처럼 마이크 하나 놓고 말로 풀어야 하는 코미디는 국경과 문화의 장벽을 뛰어넘기가 참 어렵다. ‘하늘을 날고 싶다’ 정도의 꿈으로 생각한다.

코미디 대본을 쓰고, 직접 공연을 하고, 예능 프로그램에도 나오고, 유튜브에서 영상을 찍고, 프로 인스타그래머이기도 하다. 유병재의 직업은 뭔가?

‘농담을 지어서 생활하는 사람’이라고 말하고 싶다.

SNS 채널을 진짜 잘 활용하는 것 같다.

나 스스로 SNS를 좋아한다. 어렸을 때는 특정 연예인을 좋아하면 사서함에 그 마음을 남기는 것이 유일한 소통이었다. 요즘 쌍방으로 소통하는 채널이 많아지지 않았나? 내가 얼리어답터까진 아니지만 SNS 트렌드의 흐름을 빨리 포착하는 편인 것 같다. 최근에는 이런 생각을 많이 한다. 내가 콘텐츠 공급자로서 존재해야겠다는 생각을 버리고, 다 같이 노는 장을 만들어야겠다고. 같이 놀면 더 재미있는 아이디어가 많이 나온다. SNS가 큰 놀이터라는 생각이다.

놀림감이 되는 것 자체를 재미있어 하는 거 같은데? 그러니까 더 적극적으로 엄청 놀리고 싶어진다.

코미디언들이 대부분 그럴걸? 놀릴 거리가 많아질수록 좋다. 오늘 봐서 느끼셨는지 모르겠지만, 내 치아가 그렇게 노란 편은 아니다. 근데 한번 ‘유병재는 황니다’라고 놀리기 시작하니까 다들 적극적으로 재미있게 놀리고 있다. 하나의 놀이가 됐다. 그렇지만 실제로는 치아가 하얗다. ‘위선’이나 ‘위악’처럼 ‘위황’이라고나 할까.

“최근에는 이런 생각을 많이 한다. 내가 콘텐츠 공급자로서 존재해야겠다는 생각을 버리고, 다 같이 노는 장을 만들어야겠다고.”

오늘, 그 유명한 굿즈 ‘울고 있는 유병재 폰케이스’에서 영감을 받아 우는 장면을 찍어봤다. 그런데 조금씩 감정이 올라오던데?

그렇지. 안약을 넣어서 나오는 눈물인데도 불구하고 우는 시늉을 하다 보면 실제 감정이 섞이게 되더라.

인스타그램에 뭔가를 업로드할 때, 얼마나 많은 생각을 하나?

엄청 많이 한다. 마침표를 두 개 찍을지, 세 개 찍을지. 또 띄어쓰기는 어떻게 해야 할지. 네이버 맞춤법 검사기는 무조건 돌린다. 문장을 도치하는 게 나을지. 어떤 어법이 좋을지. 남들이 보기엔 짧고 하찮은 글일 수도 있지만 고민을 굉장히 많이 한다.

<블랙 코미디: 유병재 농담집>을 읽었을 때도 느꼈는데, 말맛을 공부하는 사람 같더라.

스스로 칭찬할 만하다고 생각하는 점이, 나는 최소한의 문학적 감수성이 있는 코미디언이라고 생각한다. 비유를 중요하게 생각하고, 글의 작법에 대해서도 고민한다.

이제는 개인 방송 채널을 통해 사람들을 웃기고 유명해질 수 있다. 유병재도 혼자만 웃길 게 아니라, 웃기는 사람들을 모아 크루를 만들 생각은 없나?

늘 생각한다. 동료들을 모으고 싶다는 꿈은 있지만 항상 고민이었다. 어떻게 모집을 해야 하나? 모집 공고를 내야 하나? 꿈만 꾸다가 요즘 조금씩 모이는 것 같다. 첫 번째 크루는 규선이 형이다. 매니저라고는 하지만 개그 아이디어도 많이 내주고, 나의 크루이자 동료다. 두 번째는 우연히 알게 된 동생들인데 같이 유튜브 방송을 하고 있다. 우리끼리는 농담으로 지코나 딘의 크루인 ‘팬시 차일드’처럼 되자고 말한다. ‘슈퍼 코미디’라고 이름도 지었다.

매니저 규선이 형하고의 끈끈한 관계가 참 인상적이다. 누군가를 만났을 때 이 사람과 친해질 것을 본능적으로 느끼나?

가끔 나랑 같은 공기를 느낄 때가 있다. ‘이 사람 말이 없네’ ‘다른 사람과 눈도 잘 못 마주치네’라는 생각이 들면 마음이 확 열린다.

최근에 사귄 친구는?

얼마 전에 노홍철 형이 인스타그램 디엠으로 연락을 했다. 만나자고 하시길래 그날 당장 홍철이 형 집에 가서 많은 이야기를 나눴다.

금방 친해지던가?

대중에게 알려진 이미지는 ‘돌아이’나 ‘4차원’이지만, 실제로는 굉장히 젠틀하고 배려심이 많다. 나와 통하는 부분도 꽤 있어서 금방 친해졌다.

이 인터뷰의 마지막은 어떤 질문이 좋을까?

아, 그걸 대답하면 집에 갈 수 있나? 음… 약간 낯간지러운 이야기지만 요즘 주변을 돌아보게 된다. 미처 문장으로는 떠올리지 못했던 감사함을 느낀다. 나를 아끼고 지지해주는 사람들과 이야기를 나누면서 소소하지만 확실한 행복을 느끼고 있다.

<아레나옴므플러스>의 모든 기사의 사진과 텍스트는 상업적인 용도로 일부 혹은 전체를 무단 전재할 수 없습니다. 링크를 걸거나 SNS 퍼가기 버튼으로 공유해주세요.

KEYWORD