-

1 킴 존스×디올 옴므

여성복을 아울러야 하는 부담감이 컸을까? 루이 비통을 떠난 킴 존스의 거취에 대해 많은 사람들은 버버리행을 예상했지만 킴 존스는 ‘디올 옴므’로 정했다. 좌우지간, 스트리트 & 하이 패션을 패셔너블하게 섞으며 루이 비통 남성 컬렉션으로 젊은 남자들을 이끈 주역이니 걱정은 사치. ‘디올 옴므’에서 킴 존스는 어떤 와일드 카드를 꺼내 들까? 역시 ‘협업’일까? 확실한 건, 다소 밋밋했던 이전의 컬렉션보다 훨씬 과감해지리라는 것.

-

2 크리스 반 아쉐×벨루티

크리스 반 아쉐는 노련하다. 요즘 다른 디자이너들이 협업과 같은 ‘한 방’에 목숨 걸었다면, 크리스는 브랜드의 정체성을 해치지 않으면서 자신의 색을 유려하게 흘려 보여주는 것이 특기. 종전까지 선보였던 그의 디올 옴므 컬렉션이 다소 밋밋해 보일 수 있어도, ‘벨루티’에서라면 다를 것이다. 벨루티의 장인 정신을 바탕으로 우아하고 모던하게 덧칠할 워크웨어, 스포츠웨어 테크닉. 뭇 남성들을 반하게 할 재간이 충분하다.

-

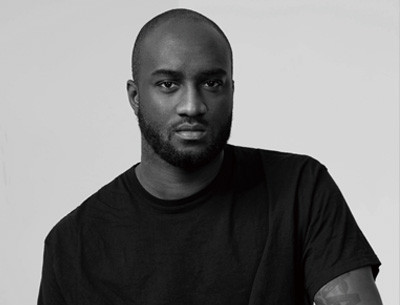

3 버질 아블로×루이 비통

버질 아블로가 드디어 ‘루이 비통’이라는 왕관을 썼다. 정통 패션 전공자가 아니라는 점, 스트리트 성향이 짙다는 혹자의 우려. 이에 버질은 “기성세대 방식으로만 이런 자리에 오를 수 있는 게 아님을 증명했다. 멋진 일이다”라고 소회를 밝히며 자신에 대한 확신을 피력했다. 그간 상업성과 스타성을 고루 갖춘 ‘동시대적 디자이너’의 행보를 완벽하게 보여줬으니, 루이 비통 남성 컬렉션의 수장으로 임명된 것이 이상한 일도 아니다. 예컨대 버질 아블로가 만든 옷을 두고 ‘아름답다’고 말할 수는 없을지언정, 그가 루이 비통에서 만든 옷을 갖고 싶지 않은 남자는 없을 테니까.

-

4 리카르도 티시×버버리

‘변화’와 ‘선두’. 버버리가 리카르도 티시에게 기대하는 것은 명확하다. 마르코 고베티는 버버리 CEO로 부임한 뒤 공공연하게 ‘변화’에 대해 이야기했고, 지금의 루이 비통, 구찌와 동급 브랜드로 만들겠다고 선언한 바. 당연히 세일즈에 도움이 되는 디자이너를 들이겠다는 말이다. 그 실천으로 ‘골든 보이’ 리카르도 티시를 영입했다. 과연 티시가 오랜 역사의 버버리를 어떻게 변화시킬지 도무지 상상이 가진 않지만, 디자인적으로나 마케팅적으로 급진적 변화가 일어나리라 예상한다. 개인적으로는 버버리가 힘 쏟고 있는 디지털 경영 방식에 리카르도 티시가 어떻게 힘을 실어줄지 주목한다.

5 에디 슬리먼×셀린느

그가 돌아왔다는 사실만으로 패션계에 호사가 아닐 수 없다. 하지만 그 정착지가 ‘셀린느’라니 어쩐지 아이러니한 기분이 드는 것 또한 사실. 아마도 피비 필로가 구축해놓은 셀린느가 너무나도 거대하기 때문이겠지. 그럼에도 몹시 기대되는 이유는 역시 ‘에디 슬리먼’이기 때문에. 게다가 남성 라인을 론칭한다니. 또다시 유약한 모델들을 내세워 청춘 연가를 외칠 게 뻔하지만, 그가 만든 옷을 기다리지 않을 수 없다. 한동안 패션계에서 느끼지 못했던 ‘패션 판타지’가 피어나는 기분이랄까?

<아레나옴므플러스>의 모든 기사의 사진과 텍스트는 상업적인 용도로 일부 혹은 전체를 무단 전재할 수 없습니다. 링크를 걸거나 SNS 퍼가기 버튼으로 공유해주세요.

KEYWORD