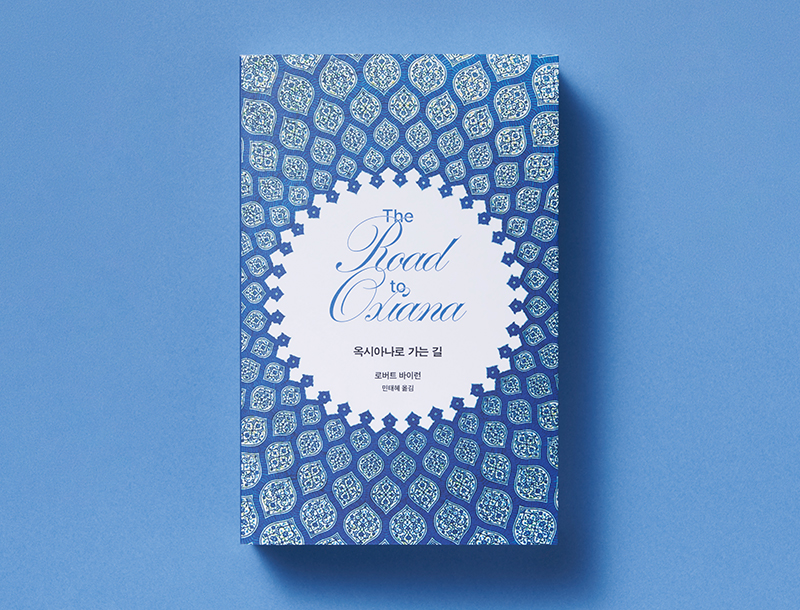

옥시아나로 가는 길

로버트 바이런, 생각의힘

영국 신문 <가디언>은 2016년 1월부터 2017년 12월까지 ‘최고의 논픽션 100’이라는 기획을 진행했다. 작가이자 편집자 로버트 맥크럼이 최고의 영어 논픽션 100편을 뽑았다. 당시 신작인 2014년 작품에서 시작해 점점 과거로 넘어가 1611년 작품 <킹 제임스 성경>이 100번째 논픽션이었다. 실로 교양 기획이었고, 게시물마다 댓글이 적어도 수십 개씩 달리며 선진국의 수준을 보여주기도 했다. 그중 40번 논픽션이 <옥시아나로 가는 길>이다. 1937년작.

여행 작가 로버트 바이런이 저자다. 그는 1905년에 태어나 20대부터 활발히 여행 저술을 했다. 잉글랜드 그림즈비에서 그리스 아테나까지 모터바이크로 간 <거울로 본 유럽>을 시작으로 총 10권의 직간접적 여행기를 썼다. <옥시아나로 가는 길>은 그가 약 10개월 동안 팔레스타인, 시리아, 이라크, 페르시아, 아프가니스탄을 여행하고 쓴 대표작이다. 로버트 바이런의 책 중 한국어로 출판된 건 이 책이 처음이다.

왜 이 책이 <가디언>이 뽑은 최고의 논픽션 100에까지 올라갔을까. 읽다 보면 그 이유를 깨닫는다. 이 책은 20세기 여행 문학의 표준이며 후대 영국 소설가의 문체나 구성에도 눈에 띄는 영향을 미쳤다. 일지 수준의 자세한 기록이 뼈대다. 그 사이로 교양 교육을 받아 세심한 시각을 갖춘 개인의 감상이 덧붙는다. 때에 따라 상세한 풍경이나 대화 장면 등 일종의 클로즈업 신들이 있다. 이 책에 찬사를 보낸 브루스 채트윈이나, 이 작가를 좋아한다고 밝힌 영국 소설가 그레이엄 그린의 작품에서도 드러나는 요소다.

그 결과 우리는 유튜브 여행 동영상이 우리에게 주는 것과 똑같은 것을 100년 전의 책에서 얻게 된다. 미지의 이국에 대한 막연한 동경 말이다. 작가는 중앙아시아 곳곳에서 소소한 위기에 처한다. 제국과 아시아가 만났을 때의 미묘한 균열을 바라보기도 한다. 지금이야 이런 것들을 여행 유튜버의 영상을 통해 볼 수 있지만 이 책이 나오던 90년 전에는 뿌연 사진과 저자의 글로만 아시아를 느낄 수 있었을 것이다. 그리 보면 이 기록은 당시의 뉴미디어다.

여행 동영상보다 이 책이 우월하다고 한다면 속 좁은 오만이지만 책이 동영상보다 나은 점도 있다. 빠져들 수만 있다면 텍스트가 더 매혹적이고 자극적이다. 영상은 생생한 이미지인 만큼 인간의 사고를 제한하지만 글로 보고 떠올리는 상상에는 한계가 없다. 아울러 활자매체는 영상매체에 비해 더 많은 양의 정보를 넣을 수 있다. 바이런은 옥스퍼드 대학교에서 역사를 전공한 지성인이다. 그가 전하는 시대의 풍경과 아시아 건축 해설은 지금 봐도 훌륭한 교양이다.

이 책이 한국어로 출간되었다는 사실에도 큰 응원을 보낸다. <가디언>의 최고의 논픽션 100 중에는 한국어로 번역되지 않은 것도 많다. 서양 문명의 정수는 일정 부분 훌륭한 논픽션 저널에 있다. 이렇게 멋진 책이 번역된 건 한국 출판계의 양적 다양성과 질적 우수성을 높인 일이다. 이 책은 저작권이 만료되어 계약 관련 비용도 안 들었을 테니 합리적이기도 하다. 서양의 문학, 비문학 중 이렇게 추가 비용 필요 없이 출간 가능한 멋진 책이 많다. 앞으로도 이런 책을 많이 보고 싶다.

-

괄호 치고

박주영, 모로

저자는 판사다. 판사 등 법조인의 직업도 어찌 보면 글을 쓰는 일이다. 판결문은 법치국가의 신탁문이다. 판결에 따라 어떤 인생이 정해지고, 저자가 책에 적은 말처럼 ‘사람을 가두고 풀어주는 걸 판단하고 결정하는’ 형사재판처럼 엄청난 스트레스를 주는 일도 있다. 저자는 사회의 엘리트가 짊어져야 마땅한 스트레스를 얹은 채 성실히 자신의 일을 하는 중 여러 글을 모아 이 책을 냈다. 판사의 개인적인 심상이라 압축하기엔 책에 담긴 속마음이 너무 섬세하다. 저자는 사회의 구조적 슬픔에 공감하므로 종종 슬프고 지치기도 하나, ‘쓰이기만 하면 (중략) 어딘가에 닿고야 마는 문자의 힘’을 믿으며 아름다운 글을 썼다. 비가 그친 직후의 잔디 내음 같은 섬세한 마음이 책 곳곳에 스며 있다. -

위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들

이기중, 눌민

저자는 교수다. ‘교수님 책’의 특징은 명확하다. 정보 자극성(그의 삶처럼)은 떨어질지라도 정보 밀도(그의 일처럼)는 높다. <위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들>은 그 면에서 위스키에 관심이 높아지는 요즘 유용한 책이다. 제목부터 더 말할 것도 없을 정도로 내용을 확실하게 드러낸다. 말 그대로 위스키에 대해 알고 싶은 것들이 모자라지도 넘치지도 않게 실려 있다. 책의 구성도 교수님이 만든 학기 커리큘럼처럼 체계적이다. 총 3부 구성, 1부는 위스키에 대한 47가지 키워드, 2부는 국가별로 나눈 세계 5대 위스키, 3부는 60개나 망라한 세계의 위스키와 증류소다. 균형 잡힌 맛의 위스키 한 잔처럼 잘 다듬어진 정보라 할 만하다. 일러스트와 편집 세부 등 책이라는 상품 꼴에서도 잘 다듬은 티가 난다.

<아레나옴므플러스>의 모든 기사의 사진과 텍스트는 상업적인 용도로 일부 혹은 전체를 무단 전재할 수 없습니다. 링크를 걸거나 SNS 퍼가기 버튼으로 공유해주세요.

KEYWORD