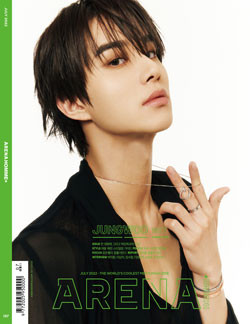

Editor 이지영 HAIR 타츠(엘트레) MAKE-UP 진수아(엘트레)

‘스타일’이라는 단어는 꽤나 많은 개념을 포함한다. 흔히 우리는 어떤 사람을 이야기할 때, ‘그 사람 스타일 좋네!’라고 말한다. 이럴 때 ‘스타일’은 그 사람의 ‘패션’을 의미할 때가 많다. 하지만 ‘스타일 = 외형적인 무엇’이라는 공식은 꽤나 협소한 정의에 속한다. ‘스타일’이라는 개념에는 그 사람의 말투, 눈빛, 걸음걸이, 습관, 신념 등등 수많은 의미가 담겨 있다.

<아레나>는 A-어워드 스타일 부문 수상자로 배우 유지태를 선정했다. 모델 출신인 그에게 이번 수상은 너무나도 당연하게 느껴질 것이다. 하지만 여기서 다시 한 번 ‘스타일’의 정의에 대해 곱씹어본다면, <아레나>의 선정 이유가 단지 그의 외형 때문만이 아님을 금방 눈치 챌 수 있을 것이다. 올 한 해 유지태는 <황진이>로, 본인의 영화 제작으로, 연극으로 쉴 틈 없는 시간을 보내왔다. 하지만 업적보다 먼저 다가오는 것은, 올 한 해 역시 ‘유지태는 유지태 스타일대로 움직여왔다’는 사실이다. 반짝이는 스타가 되기를 온전히 거부한 배우. 오히려 그보다는 조금 더 뭉근한 느낌으로 지르밟기를 선택한 배우가 바로 유지태다. 언제나 그러했지만, 오늘도 유지태는 본인만의 느릿한 말투로 이야기하고 있다. 그리고 올 한 해 역시 그는 세상의 소음과는 상관없이 배우로서, 감독으로서 조용한 결과물을 만들어냈다. 그래도 대중 예술을 하는 사람인데, 조금 더 화려해야 하지 않겠냐고? 물론 맞는 말이다. 하지만 사람의 생김새가 다 다르듯, 대한민국 영화계에도 이런 스타일을 지닌 배우가, 감독이 하나쯤은 있어줘야 마땅하다. 조금 천천히 가는 사람은, 그런 만큼 많은 걸 체득하게 되어 있다. 빨리 걷는 사람들이 알지 못하는 공기 내음을 그들은 천천히 걷기에 맡을 수 있다. 유지태는 그런 배우다. 대나무처럼 올곧은 소신을 가진 배우, 남들보다 느린 속도로 걷고, 얘기하고, 행동하는 배우. 그게 바로 유지태요, 유지태 스타일이다.

일단 당신의 ‘패션 스타일’부터 시작하자. 어떤 스타일의 옷을 즐겨 입나.

솔직히 쇼핑에 많은 시간을 투자하지는 못한다. 해외에 나가도 나는 쇼핑에 시큰둥한 편이다. 금방 구경만 하고 나갈 것처럼 들어갔다가, 그 자리에서 마음 내키면 두어 벌 한꺼번에 구입한다. 즐겨 입는 스타일은 몸에 피트되는 옷들이다. 워낙 덩치가 있기 때문에 루스 핏 의상을 입으면 너무 벙벙해 보이는 것 같다.(웃음)

사람마다 기피하는 스타일이 있기 마련이다. 이를테면 과도한 액세서리를 싫어한다던지 하는.

그런 것보다는 나는 사치한 인간들이 더 싫다. 옷도, 차도 많이 사는 이들이 있는데, 난 꼭 필요한 것들만 사는 편이다. 배우라는 게 기복이 있는 직업이기 때문에, 그렇게 사치하다가는 나중에 상실감이 들지 않을까 싶다. 한때는 옷을 정말 좋아할 때가 있었다. 모델 할 때 얘긴데, 그때는 다이어리에 쇼핑 리스트를 적어 다녔을 정도였다. 그런데 그것도 잠시더라. 시간이 흐르면서 관심사 역시 바뀌는 것 같다.

한때 ‘유지태는 외제차가 없다’는 기사가 났었다. 지금도 역시 차 없이 다니나.

물론이다. 차에 관심이 없으니까. 난 차보다는 오디오, 음향기계, 영화, 사회복지 쪽에 관심이 많다.

사회복지라고?

원래 나는 영화밖에 모르는 놈이었는데 최근에 친한 스턴트맨 형이 <놈놈놈> 찍다가 죽었다. 중국에서 찍고 들어가는 길에 사고를 당한 거다. 그런데 비정규직이니까 보험금 한푼 못 받고 억울한 점이 한두 가지가 아니더라. 그런 것들과 관련한 제도들이 제대로 되어야 하지 않을까. 어떻게 하면 개선이 될 수 있을까 하면서 관심을 갖게 됐다. 여기는 내 일터니까.

어떤 스타일의 사람을 좋아하나. 여기서 ‘스타일’은 그 사람의 말하는 습관, 행동거지, 다른 사람을 대하는 방식 등등 그 사람 전체를 아우르는 ‘인성’을 말한다.

왜 사람들이 향수를 많이 쓰지 않나. 약간 고루한 얘기일 수도 있는데, 나는 금세 사라지는 그런 향수가 아니라, 그 사람의 인품에서 나는 향기가 중요하다고 생각한다. 인품에서 향기가 나는 사람, 그런 스타일의 사람을 좋아한다.

유지태의 스타일을 얘기해보자. 당신은 누구보다 느리게 얘기하고, 천천히 생각하고, 행동하는 스타일이라고 느껴진다. 나쁘지 않다. 아니, <아레나>는 그런 당신의 스타일에 강한 신뢰를 가지고 있다.

성격 자체도 그렇고, 뭔가 빠르질 못하다. 빨리 적응해서, 빨리 내뱉고, 빨리 멀어지는 스타일은 아니다. 그래서 아마 방송보다는 영화를, 연극을 하게 되는 것 같다. 빨리 받아들이고, 빨리 뱉고 변화하는 건 나하고 거리가 있는 일들이니까. 나는 조금 더 생각하고, 조금 더 느리고, 조금 더 즈려밟기를 하고 싶다. 그래서 더 단단해지고 싶고.

올 한 해는 어땠나. ‘느린’ 유지태가 ‘꽤 많은’ 일들을 진행했다.

일단 바빴다. <황진이> 했고, 연극 했고, 내 영화도 찍었고, 그걸 개봉하려고 지금 준비 중이고, 다음 영화 준비 중이고, 그 다음 영화 계약 검토 중이고, 연극 열전에 참여하기로 했고, 내 영화 준비하는 것 있어서 그것 시나리오 쓰고 있고 그렇다. 영화만 해도 삶이 엄청 바쁘다.(웃음)

국내 배우로는 드물게 꾸준히 본인의 영화를 만들고 있다. 유지태 영화의 스타일은 뭘까.

이제까지 세 편 만들었는데 그 세 편이 다 스타일이 다르다. 난 스타일이 고정화되어 있는 걸 싫어한다. 제아무리 뛰어난 감독이라고 하더라도 똑같은 스타일로 영화를 만들어내는 것을 좋게 생각하지 않는다. 진화하고, 발전하고, 또 다른 스타일로 접근하려 하고, 그랬으면 좋겠다. 이안 감독처럼 영화마다 다른 영역에 도전하고, 다른 스타일의 영화를 내놓는 감독을 높이 산다.

그건 배우로서도 마찬가지인가. 자기만의 캐릭터가 있는 게 오히려 편할 텐데.

‘그 사람은 그럴 것 같다’는 전제로 캐스팅되는 걸 ‘타입(Type) 캐스팅’이라고 하는데 난 타입 캐스팅에 재미를 못 느끼는 사람이다. 그런 사람들은 재미가 없다. 매번 자기 스타일대로 영화를 찍는 사람, 그런 사람들의 고정화된 스타일은 재미가 없는 거다. 배우라면, 난 적어도 영화 안의 인생을 살아야 한다고 생각한다. 그러니 배우로서 유지태 스타일을 고정할 수는 없는 거 아닌가.

벌써 연말이다. 아쉬웠던 일들이 있었을 것이고, 반대로 기대 이상의 성과 역시 있었을 것이다.

<황진이>가 관객이 안 들어서 아쉽긴 했지만, 그들과 작업하는 동안 참 즐거웠다. 물론 <가을로> 스태프들 만난 것도 즐거웠고. 연극 했던 스태프들을 만나면 불편한 게 좀 아쉽다. 아무래도 내가 영화 쪽에서 온 사람이라 편견이 있어서 쉽게 융화되지 못하는 것 같다.

그럼에도 연극을 계속하는 이유는 뭘까. 곧 연극 열전에도 참여할 예정이라던데.

나를 위해서 하는 거다. 영화 연기를 하는 데는 굳이 어떤 방법이 필요치 않다. 영화를 순수하게 받아들이는 게 중요하지, 연기의 방법을 생각할수록 NG만 많이 날 뿐이다. 그런데 연극은 다르다. 무대 에너지라는 게 필요하고, 연기의 방법론이 필요할 때가 있다. 그렇기 때문에 나를 위해 하는 거다.

올 한 해 영화 시장은 좋지 못했다. 언제나 그렇겠지만 아쉬운 것들이 한둘이 아닐 텐데. 영화를 누구보다 아끼는 사람으로서 가장 큰 불만은 뭔가.

우리나라 사람들은 자기 취향에 안 맞으면 가치 없는 영화로 취급하는 경향이 있다. 스토리가 나한테 맞지 않으면, 이건 재미없는 영화, 가치 없는 영화라고 생각하는 거다. 그런데 영화는 예술의 한 장르이기 때문에 그렇게 이분법적인 평가를 내릴 수 있는 건 아니라고 생각한다. 흥행률? 그런 게 훌륭한 영화를 선별하는 잣대가 될 수 있나? 난 아니라고 본다.

2007년은 특히나 평론가와 관객의 사이가 멀어진 한 해였다. 영화에 출연하고, 영화를 만드는 사람 입장에서 할 말이 있을 것 같다.

가끔 평론가들을 보면 이 사람이 영화를 알고 쓰는 건지, 많이 보고 쓰는 건지조차 헷갈리는 경우가 있다. 도대체 무슨 기준으로 영화를 함부로 평하는 건지 모르겠는 거다. 중요한 건, 앙드레 바젱 같은, 우리가 존경하는 평론가들은 그렇지 않다는 거다. 역사상 남을 비판하고, 조롱하고, 까는 이들은 존경받지 못했다. 오히려 작업자의 위치에서 작업자를 안아주려 했고, 영화를 만든다는 게 얼마나 힘든 작업인지 알았던 이들이 존경을 받아왔다. 영화가 자기 취향이 아니라고 폄하하는 건 정당하지 못한 거다.

그러니 배우이자 감독인 당신은 또 얼마나 어깨가 무겁겠나. 영화판이 갈수록 축소된다 해도 연기를 계속할 건가.

배우 하다가 안 써주면 감독 하고, 감독도 돈 없어서 못하게 되면, 연극 하고, 글 쓰고 그러면서 살아가면 될 것 같다. 그럼 되는 것 아니겠나.

살아가고자 하는 방향이 분명한 걸 보니, 당신은 꽤 소신 있는 사람 같다.

다행인 것은, 난 한번도 남들이 흔히 소망하는 것들을 좇지 않았다. 그러니 그냥 이대로 소박하게 살아갈 수 있는 거다.

<아레나옴므플러스>의 모든 기사의 사진과 텍스트는 상업적인 용도로 일부 혹은 전체를 무단 전재할 수 없습니다. 링크를 걸거나 SNS 퍼가기 버튼으로 공유해주세요.

KEYWORD